2010年07月30日

おもてなしの心

先日、ある方のご好意に甘えて

渡邊邸さんへ連れて行ってもらいました。

結婚前に付け刃的に一ヶ月ほど

お茶と着付けと習いに行きましたけど、

結婚してから、そんな場へ行くこともなく

もう何十年とたった今、すっかり頭から消え去っています。

お茶の作法も何もかも無知な私ですが、

座ってみていると、

お茶をたてる動作・所作は

とてもきれいで、

なんだか、落ち着くものでした。

部屋に入るときの足さばき

姿勢

ふくさを持つ手の動き

お茶碗をまわすその意味。

畳の縁を踏まない理由。

いろいろと、お茶のこと

教えていただき、

その中で心に残ったのが

おもてなしの心

という言葉。

相手のことを思いやり

さりげなく

・・・

うまくいえませんが、

今の自分に欠けているものだということ。

最近の自分。

自分がしたいことをする。

白黒はっきりとさせたがる。

あいまいさが嫌い。

何かに追い立てられるように

どこかぎすぎすしているようです。

このおもてなしの心という言葉をきいたとき

何かで読んだ

”傘かしげ”

という言葉を思い出しました。

日本人は、欧米化を促進したために

このような日本古来の考え方を

どこかに置き去りにしているところ

あるのかもしれません。

私自身、自己主張をしすぎる余り

他の大切なことを見落としてしまっているのかもしれません。

落ち着いたたたずまいの渡邊邸で、

美味しいお茶をいただきながら

思ったこと。

ひとつのつながりから

別のつながりへとつながって

新しい世界を知ることが出来ること

とても感謝しています。

おもてなしの心 ということ。

この言葉を

今、このタイミングで耳にしたということは

日々の生活の中で

また

これから自分が成し遂げていこうと思っていることの中で

家族に対して

まわりの人に対して

忘れちゃいけないよ

と、

芯になるものはちゃんとぶれないようにしなきゃね

と、

教えてくれたようにも思います。

渡邊邸さんへ連れて行ってもらいました。

結婚前に付け刃的に一ヶ月ほど

お茶と着付けと習いに行きましたけど、

結婚してから、そんな場へ行くこともなく

もう何十年とたった今、すっかり頭から消え去っています。

お茶の作法も何もかも無知な私ですが、

座ってみていると、

お茶をたてる動作・所作は

とてもきれいで、

なんだか、落ち着くものでした。

部屋に入るときの足さばき

姿勢

ふくさを持つ手の動き

お茶碗をまわすその意味。

畳の縁を踏まない理由。

いろいろと、お茶のこと

教えていただき、

その中で心に残ったのが

おもてなしの心

という言葉。

相手のことを思いやり

さりげなく

・・・

うまくいえませんが、

今の自分に欠けているものだということ。

最近の自分。

自分がしたいことをする。

白黒はっきりとさせたがる。

あいまいさが嫌い。

何かに追い立てられるように

どこかぎすぎすしているようです。

このおもてなしの心という言葉をきいたとき

何かで読んだ

”傘かしげ”

という言葉を思い出しました。

日本人は、欧米化を促進したために

このような日本古来の考え方を

どこかに置き去りにしているところ

あるのかもしれません。

私自身、自己主張をしすぎる余り

他の大切なことを見落としてしまっているのかもしれません。

落ち着いたたたずまいの渡邊邸で、

美味しいお茶をいただきながら

思ったこと。

ひとつのつながりから

別のつながりへとつながって

新しい世界を知ることが出来ること

とても感謝しています。

おもてなしの心 ということ。

この言葉を

今、このタイミングで耳にしたということは

日々の生活の中で

また

これから自分が成し遂げていこうと思っていることの中で

家族に対して

まわりの人に対して

忘れちゃいけないよ

と、

芯になるものはちゃんとぶれないようにしなきゃね

と、

教えてくれたようにも思います。

2010年07月29日

ポテトの豚肉巻き??

夕方仕事から帰ってきて

こんなのがあったりすると

とっても嬉しかったりする。

ポテトをつぶして塩コショウ?

丸めて、豚の薄切りでくるんで

焼いて

照り照りっと味付け・・・かな?

普段、何気なく生活していても

ふっと、こんなふうにしてくれると

とってもうれしい。

これからも、

時々

期待してるね~♪

ありがと。

2010年07月29日

見逃してしまいました・・・

天使のわけまえ

楽しみにしていたのですが

まぶたの上と下がくっついて

見逃してしまいました。

子供に

起こしたのに~~

といわれましたが

全然、記憶にありませ~ん。

朝の子供たちの気持ちがよくわかりました。

だけど、残念。。。

楽しみにしていたのですが

まぶたの上と下がくっついて

見逃してしまいました。

子供に

起こしたのに~~

といわれましたが

全然、記憶にありませ~ん。

朝の子供たちの気持ちがよくわかりました。

だけど、残念。。。

タグ :天使のわけまえ

2010年07月26日

アダルト・エデュケーション 村山由佳

朝の新聞広告の言葉

”欲望に忠実になると、人生は間違いなくしんどい。そのしんどさに耐えられる心と、生じうる結果に対して落とし前をつける覚悟のある者だけが、自らのほんとうの望みに忠実になることを許されるのだ。”

この言葉に惹かれて、買ってしまいました。。。

とても人気なのか、本屋さんにはこれが最後の一冊でした。

中身は。。。ちょっと、口では説明できないかも。

惹かれる方は、本屋さんへGO~。

村山由佳さんの公式サイトより

・・・・・・・・・・・・・・以下引用

【ただ、恋、だったのだ。そんな凶暴なものに、誰が抗えるだろう。】

植えつけられた罪悪感なら捨てた――。

秘めた願望を実行したら、新しくなった自分を知った。

覚悟を決めた12の恋の行方。

最新連作小説。

というわけで。

一年間、女性誌『GINGER』に毎月連載していた短編小説が、このたび一冊にまとまりました。

年齢も境遇も性格も違う十二人の女性たち、それぞれの、激しくもせつない恋愛模様を描いた作品集です。

『ダブル・ファンタジー』に引き続き、性愛の問題、とくに世間的にはタブーとされがちな恋や性のかたちにもあえて踏みこんだ内容となっています。道徳的な先入観が強い人は、一話、二話、たぶん三話目くらいまで読んだところで、何これ…… と眉をひそめるかもしれません。

でも、ほんとうはそういう人にこそ読んでもらいたい。

私自身も決して、したいことなら何をやってもいい、などとは思っていません。むしろ、モラルとかタブーの意識は人並み以上に強い人間だと思います。いい子ちゃんの優等生だったから、おかげでそれゆえのラクさも、それゆえのしんどさも両方味わってきました。

だけど、そのタブーやモラルの感覚っていったい、どこから来たものなのか。

どこから来たもへったくれもない、人としてあたりまえのことだからみんな破らないようにして守ってるんだよ、というのは間違いです。あくまで一例ですが、今は日本において「あたりまえ」とされている一夫一婦制だって、ほんのちょっと歴史をひもとけば実はものすごく新しい制度であり概念だということがわかります。

つまり、「人として守ってあたりまえの常識」は、決して不可変のものではない、ということです。「正しい」も「正しくない」も、ころころ変わっていくものだ、ということです。

「当然」 してはいけないこと。

「反射的に」 嫌悪を覚えること。

「考えるまでもなく」 とんでもないこと――。

そういう、あなたの中の正義や禁忌の意識は、いったいいつのまに、どこから植え付けられたものなのか。何を根拠に、自分の理解できない相手を断罪しようとするのか。

そんなこと、一度も考えたこともなければ疑う必要性も感じない、という人はある意味幸せかもしれません。

けれど私は、現実の生活の中ではめったに侵されることのない「常識」の部分に、小説で揺さぶりをかけてみたかった。それが、正直なところです。

読んで、大いに眉をひそめて下さい。

ムラヤマ、17年目にして初の連作短編集、

『アダルト・エデュケーション』

――劇薬 ・ 取り扱い注意、です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今まで自分が 当たり前 当然 と思っていたことが、

実は、そうではないということ。

そこから、自分の中の善悪 正しいかそうでないか という

ラインはどこからできたものか?

村山由佳さんのこの文章

とても共感を覚えます。

自分は自分の心を解放したいと思ってる

その先にあるものを見てみたいと思っている

だけど、現実問題、したいことを気の向くままにするなんてことは

出来ません。

読後の感想は、

共感を覚える部分と

こういう人もいるのねという客観的な部分と

両方。

村山由佳さん、おいしいお茶の入れ方 だったっけ??

あのイメージがあったのですが、

こちらは、また、全然、違った感じで、

心の奥深くまたその奥の深層心理に迫ってきそうな感じ。

果たして 自分は??

どうなんでしょうかねえ~。

”欲望に忠実になると、人生は間違いなくしんどい。そのしんどさに耐えられる心と、生じうる結果に対して落とし前をつける覚悟のある者だけが、自らのほんとうの望みに忠実になることを許されるのだ。”

この言葉に惹かれて、買ってしまいました。。。

とても人気なのか、本屋さんにはこれが最後の一冊でした。

中身は。。。ちょっと、口では説明できないかも。

惹かれる方は、本屋さんへGO~。

村山由佳さんの公式サイトより

・・・・・・・・・・・・・・以下引用

【ただ、恋、だったのだ。そんな凶暴なものに、誰が抗えるだろう。】

植えつけられた罪悪感なら捨てた――。

秘めた願望を実行したら、新しくなった自分を知った。

覚悟を決めた12の恋の行方。

最新連作小説。

というわけで。

一年間、女性誌『GINGER』に毎月連載していた短編小説が、このたび一冊にまとまりました。

年齢も境遇も性格も違う十二人の女性たち、それぞれの、激しくもせつない恋愛模様を描いた作品集です。

『ダブル・ファンタジー』に引き続き、性愛の問題、とくに世間的にはタブーとされがちな恋や性のかたちにもあえて踏みこんだ内容となっています。道徳的な先入観が強い人は、一話、二話、たぶん三話目くらいまで読んだところで、何これ…… と眉をひそめるかもしれません。

でも、ほんとうはそういう人にこそ読んでもらいたい。

私自身も決して、したいことなら何をやってもいい、などとは思っていません。むしろ、モラルとかタブーの意識は人並み以上に強い人間だと思います。いい子ちゃんの優等生だったから、おかげでそれゆえのラクさも、それゆえのしんどさも両方味わってきました。

だけど、そのタブーやモラルの感覚っていったい、どこから来たものなのか。

どこから来たもへったくれもない、人としてあたりまえのことだからみんな破らないようにして守ってるんだよ、というのは間違いです。あくまで一例ですが、今は日本において「あたりまえ」とされている一夫一婦制だって、ほんのちょっと歴史をひもとけば実はものすごく新しい制度であり概念だということがわかります。

つまり、「人として守ってあたりまえの常識」は、決して不可変のものではない、ということです。「正しい」も「正しくない」も、ころころ変わっていくものだ、ということです。

「当然」 してはいけないこと。

「反射的に」 嫌悪を覚えること。

「考えるまでもなく」 とんでもないこと――。

そういう、あなたの中の正義や禁忌の意識は、いったいいつのまに、どこから植え付けられたものなのか。何を根拠に、自分の理解できない相手を断罪しようとするのか。

そんなこと、一度も考えたこともなければ疑う必要性も感じない、という人はある意味幸せかもしれません。

けれど私は、現実の生活の中ではめったに侵されることのない「常識」の部分に、小説で揺さぶりをかけてみたかった。それが、正直なところです。

読んで、大いに眉をひそめて下さい。

ムラヤマ、17年目にして初の連作短編集、

『アダルト・エデュケーション』

――劇薬 ・ 取り扱い注意、です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今まで自分が 当たり前 当然 と思っていたことが、

実は、そうではないということ。

そこから、自分の中の善悪 正しいかそうでないか という

ラインはどこからできたものか?

村山由佳さんのこの文章

とても共感を覚えます。

自分は自分の心を解放したいと思ってる

その先にあるものを見てみたいと思っている

だけど、現実問題、したいことを気の向くままにするなんてことは

出来ません。

読後の感想は、

共感を覚える部分と

こういう人もいるのねという客観的な部分と

両方。

村山由佳さん、おいしいお茶の入れ方 だったっけ??

あのイメージがあったのですが、

こちらは、また、全然、違った感じで、

心の奥深くまたその奥の深層心理に迫ってきそうな感じ。

果たして 自分は??

どうなんでしょうかねえ~。

2010年07月24日

オープンキャンパス

娘の希望で、大学のオープンキャンパスというものに行ってきました。

朝一の高速バスで難波まで

そこから近鉄で奈良へ。

まだ二年生だから、別にえんでないんかなあ。。と、思いつつも、

だけど、もし、来年にしよう といっておいて、それまでに

縁起が悪い話だけれど、何か起こったとしたら、

やっぱ 後悔だけ残るだろうなと思い、

行けない理由を排除して、ついていった次第です。

由緒ある校内の建物は歴史を感じさせ、

100年前のグランドピアノというのがあり、

今では見られない、装飾性の高いものでした。

夏休みということもあってか、

大勢の人で、いっぱいでした。

午前中に、全体の説明。

午後に、それぞれの学部での説明。

やはり、午後からの説明が面白かった。

私は、仕事柄、建築の方の学部に興味をそそられたのですが、

娘は、衣環境ということで、そちらの方の説明を聞きました。

それでも、5~60人ほどの学生さんがいました。

それぞれの専門の研究の話はそれぞれに興味深いもので、

また、最先端の技術の研究のお話なぞ聞けて、

有意義な一日でした。

果たして、子供の心に響くものがあったかどうか

わかりませんが、よく考えて、自分の道を探していってほしいな

と思います。

自分は、大学進学の選択肢は一つしかなかったので、あちこちの、大学調べることもせずに、自分のやりたいことを突き詰めて考えることなしに、進学してしまったので、

子供が、こうやって、自分で調べて、この大学のこの学部のこと知りたいと自分の行く末を考えていることは、感心してしまいます。

あとは、自分の実力を考えて。。。というところですが、

傍目から見て、ハードルは、とてもとても高そうです。

今まで、何回か奈良へきたことがあったのだけれども、

こんなところに、この大学があったなんて、全然、気づきもしませんでしたが、子供のおかげで、このようなオープンキャンパスへ参加することができて、私自身、面白かった。もう一度、学生のときに遡って、いろいろなこと学んでみたいような気持ちにもなりました。

今、奈良にはいたるところにせんとくんがいて、微妙に面白い。

これだけ、あちこちで、せんとくん 見てると、だんだん、このキャラにも慣れてくるようです。

子供が絶対買うといっていた大仏プリン。

いろいろな味がありました。

生協にあった奈良漬アイス。

ちょっとシャーベット風な感じで、あっさりとおいしかった。

行きはすんなり行けたのだけれども、

帰りは、近鉄難波から高速バスの乗り場まで

わからなくなって、少し、迷子になってしまいました。

だけど、京阪神まで、日帰りなんて、

便利な時代になったものだなあと思いました。

ちなみに、次は、一人でいくそうです。(笑

朝一の高速バスで難波まで

そこから近鉄で奈良へ。

まだ二年生だから、別にえんでないんかなあ。。と、思いつつも、

だけど、もし、来年にしよう といっておいて、それまでに

縁起が悪い話だけれど、何か起こったとしたら、

やっぱ 後悔だけ残るだろうなと思い、

行けない理由を排除して、ついていった次第です。

由緒ある校内の建物は歴史を感じさせ、

100年前のグランドピアノというのがあり、

今では見られない、装飾性の高いものでした。

夏休みということもあってか、

大勢の人で、いっぱいでした。

午前中に、全体の説明。

午後に、それぞれの学部での説明。

やはり、午後からの説明が面白かった。

私は、仕事柄、建築の方の学部に興味をそそられたのですが、

娘は、衣環境ということで、そちらの方の説明を聞きました。

それでも、5~60人ほどの学生さんがいました。

それぞれの専門の研究の話はそれぞれに興味深いもので、

また、最先端の技術の研究のお話なぞ聞けて、

有意義な一日でした。

果たして、子供の心に響くものがあったかどうか

わかりませんが、よく考えて、自分の道を探していってほしいな

と思います。

自分は、大学進学の選択肢は一つしかなかったので、あちこちの、大学調べることもせずに、自分のやりたいことを突き詰めて考えることなしに、進学してしまったので、

子供が、こうやって、自分で調べて、この大学のこの学部のこと知りたいと自分の行く末を考えていることは、感心してしまいます。

あとは、自分の実力を考えて。。。というところですが、

傍目から見て、ハードルは、とてもとても高そうです。

今まで、何回か奈良へきたことがあったのだけれども、

こんなところに、この大学があったなんて、全然、気づきもしませんでしたが、子供のおかげで、このようなオープンキャンパスへ参加することができて、私自身、面白かった。もう一度、学生のときに遡って、いろいろなこと学んでみたいような気持ちにもなりました。

今、奈良にはいたるところにせんとくんがいて、微妙に面白い。

これだけ、あちこちで、せんとくん 見てると、だんだん、このキャラにも慣れてくるようです。

子供が絶対買うといっていた大仏プリン。

いろいろな味がありました。

生協にあった奈良漬アイス。

ちょっとシャーベット風な感じで、あっさりとおいしかった。

行きはすんなり行けたのだけれども、

帰りは、近鉄難波から高速バスの乗り場まで

わからなくなって、少し、迷子になってしまいました。

だけど、京阪神まで、日帰りなんて、

便利な時代になったものだなあと思いました。

ちなみに、次は、一人でいくそうです。(笑

2010年07月24日

2010年07月24日

今日は。。

今日は、息子のべんとうこしらえて、

その他もろもろ終わらせて、

ちょっと、せんとくんに会いに行ってきます~。

せんとくんの画像。。いろいろあるもんですね。

今から一時間半。がんばろう。

その他もろもろ終わらせて、

ちょっと、せんとくんに会いに行ってきます~。

せんとくんの画像。。いろいろあるもんですね。

今から一時間半。がんばろう。

2010年07月23日

柳のようにしなやかに

風に吹かれる柳のように

決して風に逆らわず

風がやまれば、もとに戻る

気に入らぬ風もあろうに柳哉

江戸時代の仙厓(せんがい)和尚という人の禅画

昨日、金沢翔子さんのこと検索していて、何気にでてきたこの言葉と画。

”堪忍,許すということはこだわりを手放し,自分を自由にしてくれる。”

(引用 http://love.iinokai.com/?day=20080905)

通学の満員電車が苦手で気分が悪くなることが多いお子様。

どうしても、特急で行くことが多くなって。

そしたら、

「ま~た 特急でいって~。よっぽど お金があるんやな~」

なんて言葉が耳に入ってくるんだって。

どうして人の世はこんなんだろう。

確かに特急で行くことのできるお金があるということ。

だけど、その分、他の事で、倹約してるんだけどさ。

人の口に戸は立てられない。

嫌だといっても、そういった類の言葉、なくなることはない。

願わくば、そんな言葉

柳のようにふわ~っと、受け流す術を身に付けてほしい。

どなたかのブログに

命があるだけで有難い的なこと書かれてあった。

ほんとにそう思う。

そこに君がいるだけで、

生きていることのありがたさ。

決して風に逆らわず

風がやまれば、もとに戻る

気に入らぬ風もあろうに柳哉

江戸時代の仙厓(せんがい)和尚という人の禅画

昨日、金沢翔子さんのこと検索していて、何気にでてきたこの言葉と画。

”堪忍,許すということはこだわりを手放し,自分を自由にしてくれる。”

(引用 http://love.iinokai.com/?day=20080905)

通学の満員電車が苦手で気分が悪くなることが多いお子様。

どうしても、特急で行くことが多くなって。

そしたら、

「ま~た 特急でいって~。よっぽど お金があるんやな~」

なんて言葉が耳に入ってくるんだって。

どうして人の世はこんなんだろう。

確かに特急で行くことのできるお金があるということ。

だけど、その分、他の事で、倹約してるんだけどさ。

人の口に戸は立てられない。

嫌だといっても、そういった類の言葉、なくなることはない。

願わくば、そんな言葉

柳のようにふわ~っと、受け流す術を身に付けてほしい。

どなたかのブログに

命があるだけで有難い的なこと書かれてあった。

ほんとにそう思う。

そこに君がいるだけで、

生きていることのありがたさ。

2010年07月23日

金沢翔子さん

たまたま、子供がつけていたTV

アンビリーバブー?で、

金沢翔子さんという方のこと、流れていました。

はじめ画面に出てきたこの書

目を奪われてしまいました。

この書、なんとかというお寺で

この絵と

飾られているそうです。

金沢翔子さんという方、ダウン症とのこと。

お母さんは、それを知ったとき、死ぬことばかり考えていたそう。

TVでは、お母さんと翔子さん、そして亡くなったお父さんのことなどなど

今までの人生を紹介していました。

(以下 2009年2月25日 読売新聞の記事から)

母と二人三脚で書道家の道を歩む、ダウン症の書家・金澤翔子さん(23)。個展を年に数回開き、活躍の場を広げている。力強い線、躍動感のある書が会場を埋め尽くし、涙を流す来場者の姿も――。

昨年12月、銀座松坂屋で開かれた翔子さんの個展には、全国から約2000人が来場した。翔子さんは受付を務めながら、来場者に駆け寄って作品の解説をし、握手し、名刺を渡すなど動き回る。作品を見て、涙する人も見られた。

翔子さんは1986年、ダウン症という知的障害をもって生まれた。母の泰子さん(65)は、障害者を生んだという自責の念に苦しんだ。「子どもに将来を望んでもかなわない。希望がないから育てられないと思いました」と、当時を振り返る。

5歳の時、普通校に通うことが決まった。泰子さんは、翔子さんに友達を作ろうと書道教室を開く。これをきっかけに、翔子さんは書道を始めた。

10歳になり、担任の先生から「身障者学校に移って欲しい」と告げられた。その言葉にショックを受けた泰子さんは、翔子さんに般若心経を書かせた。泣きながら書くこともあったが、最後まで投げ出さずに1000文字以上の大作を書き上げた。「翔子には、私たちにない能力があると感じました。これが翔子の本質だと気づくと、考え方が変わりました」と泰子さん。

その4年後に亡くなった父・裕さんとの約束で、翔子さんは20歳の時に初の個展を開き、大作を披露した。個展後は、柳田流の家元に月3回、一人で通い、書を学んでいる。

泰子さんの子育ては、プラス面をのばし、マイナス面は切り捨てる。「計算はいまだに出来ません。出来ないことを一生懸命させてもストレスになるから切り捨てます。出来たら褒めて達成感を与え、自信を付けさせて、できることを増やします。その繰り返しです」

教育のテーマは「自立」だ。「私が死んでからのことを想定しています。私がいなくなったら一人。周りに迷惑をかけないように自立させなければなりません」と泰子さん。20歳までに買い物ができ、手紙が書けるようにする、という目標を立てた。今は1000円を持って買い物ができ、意思が伝えられる手紙が書けるという。

4人の生徒から始まった書道教室には現在、160人の生徒が通う。翔子さんは、泰子さんと共に書道教室で指導に携わる。

今の目標は、3年に一度は大きな個展を開くこと。泰子さんは「障害者の励みになり、希望を与えられれば」と話している。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ピアニストの辻井 伸之さんもそうですが、子育てにおいて、母親の役割というものを改めて考えさせられました。

金沢翔子さんのお母さん、書の右上がりの概念を覚えさせるため、坂道を何度も歩き、また、並行という概念を覚えさせるために、線路を・・ というように、頭では理解できなくても、体で理解させようとしたとのことです。

子供の自主性ももちろん大切だけれども、道をつけ、それを引き伸ばしていく環境を整えることも大切なことですね。

20歳での個展の後、お母様の言葉。

「この個展を開いた最大の収穫は、実は翔子の長年の爪かみが止んだことなのです。どんなにしてもやめられず、いつも爪がボロボロだったのはやはり心に満たされぬものがあったのでしょう。でもそれがピタリと止んだのは、自分が認められたという自信が、翔子を変えたのだと思います」

我が家の娘も、同じ。

ダウン症であろうがなかろうが、心に感じていることは、きっと同じ。

自分が認められたという自信、自分が自分であることの自信、あるがままの自分をそのまま受け入れること

いつか そんな日が来ることを願っています。

今までいろいろな習い事通わせて

スイミングにピアノに・・・・

その中で、不思議と今まで続いているのが 習字。

だけど、その習字というか書道の世界も大人の思惑でうんざりする面がたくさん。

子供もそれに巻き込まれて、かわいそうと思うときもあった。

私の無知のため、書にも古典とか前衛とかあるの 知らなかった。

それでまた、まわりからの非難を受けたこともあった。

だけど、今日、金沢翔子さんの書をみて

そんなの どうでも いいかなと思った。

10歳のときに書き上げたという般若心教。

20歳の個展のときの作品。

(http://noritake777.jp/kanazawa/shouko-index.htmlより引用)

私には、なにがいい書でそうでないか わかりません。

前衛といわれる方々の書、何をかいているのか さっぱりわからないし、

何がいいのかもわかりません。

古典にしても、すごいな と 思うけれど、何を書いているのか やはり わからないし、見方によっては、みみずがにょろにょろ的にも見えてしまいます。

こんな親だから、癇に障る方もいらっしゃるのでしょう。

だけど、この金沢翔子さんの書は、いつまでも、見ていたい そんな気持ちになりました。

うまくいえないのだけれども、線が生きている感じ?

上手いのかそうでないのかわからないけれど、

こんな風に、時々、自分の心にすうっと入ってくる書もある。

4人の生徒さんから始まった書道教室 今では、160人もの生徒さんが通われているとのこと。

金沢翔子さんのお母さんの思いが深いから、こうありたいという目的があるからこそ、

習いたいという生徒さんが増えるのでしょう。

今、自分が、はじめていること。

先日、ある方に

”おばはんのひまつぶし”

的なお言葉をいただきました。

それから、ほんとに、これは、私のひまつぶしにすぎないなのかしらん

ということ考えて。

ひまつぶしなんかじゃない。

ただの趣味でもない。

自分の立ち位置で出来る事、

それを考えた末に出てきた事。

ずっと今までの生活を送るのがいやだった。

今の状況を、壊してしまいたいと思った。

独り立ちをして、顔色をみずに生活できる自由を得たいと思った。

誰かの役に立ちたいと思った。楽しみになればいいとも思った。

そうすることで、子供たちの何かになるような気もした。

ここまでやり始めた以上、やっぱりや~めた

なんてこと、言いたくない。

後はない。前へ進むだけ。

だから、ひまつぶしなんて言わせない。。。

ここ何日か、ちゃんとやっていけるかどうか不安がいっぱいで

もし、うまくいかなかったら とか 坂道を転げ落ちるようなこと 考えていた。

だけど、今日、金沢翔子さんのことを知って、

また、ひまつぶし と言ってくれた人のおかげで、

もう一度、はじめの気持ち 思い出した。

アンビリーバブー?で、

金沢翔子さんという方のこと、流れていました。

はじめ画面に出てきたこの書

目を奪われてしまいました。

この書、なんとかというお寺で

この絵と

飾られているそうです。

金沢翔子さんという方、ダウン症とのこと。

お母さんは、それを知ったとき、死ぬことばかり考えていたそう。

TVでは、お母さんと翔子さん、そして亡くなったお父さんのことなどなど

今までの人生を紹介していました。

(以下 2009年2月25日 読売新聞の記事から)

母と二人三脚で書道家の道を歩む、ダウン症の書家・金澤翔子さん(23)。個展を年に数回開き、活躍の場を広げている。力強い線、躍動感のある書が会場を埋め尽くし、涙を流す来場者の姿も――。

昨年12月、銀座松坂屋で開かれた翔子さんの個展には、全国から約2000人が来場した。翔子さんは受付を務めながら、来場者に駆け寄って作品の解説をし、握手し、名刺を渡すなど動き回る。作品を見て、涙する人も見られた。

翔子さんは1986年、ダウン症という知的障害をもって生まれた。母の泰子さん(65)は、障害者を生んだという自責の念に苦しんだ。「子どもに将来を望んでもかなわない。希望がないから育てられないと思いました」と、当時を振り返る。

5歳の時、普通校に通うことが決まった。泰子さんは、翔子さんに友達を作ろうと書道教室を開く。これをきっかけに、翔子さんは書道を始めた。

10歳になり、担任の先生から「身障者学校に移って欲しい」と告げられた。その言葉にショックを受けた泰子さんは、翔子さんに般若心経を書かせた。泣きながら書くこともあったが、最後まで投げ出さずに1000文字以上の大作を書き上げた。「翔子には、私たちにない能力があると感じました。これが翔子の本質だと気づくと、考え方が変わりました」と泰子さん。

その4年後に亡くなった父・裕さんとの約束で、翔子さんは20歳の時に初の個展を開き、大作を披露した。個展後は、柳田流の家元に月3回、一人で通い、書を学んでいる。

泰子さんの子育ては、プラス面をのばし、マイナス面は切り捨てる。「計算はいまだに出来ません。出来ないことを一生懸命させてもストレスになるから切り捨てます。出来たら褒めて達成感を与え、自信を付けさせて、できることを増やします。その繰り返しです」

教育のテーマは「自立」だ。「私が死んでからのことを想定しています。私がいなくなったら一人。周りに迷惑をかけないように自立させなければなりません」と泰子さん。20歳までに買い物ができ、手紙が書けるようにする、という目標を立てた。今は1000円を持って買い物ができ、意思が伝えられる手紙が書けるという。

4人の生徒から始まった書道教室には現在、160人の生徒が通う。翔子さんは、泰子さんと共に書道教室で指導に携わる。

今の目標は、3年に一度は大きな個展を開くこと。泰子さんは「障害者の励みになり、希望を与えられれば」と話している。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ピアニストの辻井 伸之さんもそうですが、子育てにおいて、母親の役割というものを改めて考えさせられました。

金沢翔子さんのお母さん、書の右上がりの概念を覚えさせるため、坂道を何度も歩き、また、並行という概念を覚えさせるために、線路を・・ というように、頭では理解できなくても、体で理解させようとしたとのことです。

子供の自主性ももちろん大切だけれども、道をつけ、それを引き伸ばしていく環境を整えることも大切なことですね。

20歳での個展の後、お母様の言葉。

「この個展を開いた最大の収穫は、実は翔子の長年の爪かみが止んだことなのです。どんなにしてもやめられず、いつも爪がボロボロだったのはやはり心に満たされぬものがあったのでしょう。でもそれがピタリと止んだのは、自分が認められたという自信が、翔子を変えたのだと思います」

我が家の娘も、同じ。

ダウン症であろうがなかろうが、心に感じていることは、きっと同じ。

自分が認められたという自信、自分が自分であることの自信、あるがままの自分をそのまま受け入れること

いつか そんな日が来ることを願っています。

今までいろいろな習い事通わせて

スイミングにピアノに・・・・

その中で、不思議と今まで続いているのが 習字。

だけど、その習字というか書道の世界も大人の思惑でうんざりする面がたくさん。

子供もそれに巻き込まれて、かわいそうと思うときもあった。

私の無知のため、書にも古典とか前衛とかあるの 知らなかった。

それでまた、まわりからの非難を受けたこともあった。

だけど、今日、金沢翔子さんの書をみて

そんなの どうでも いいかなと思った。

10歳のときに書き上げたという般若心教。

20歳の個展のときの作品。

(http://noritake777.jp/kanazawa/shouko-index.htmlより引用)

私には、なにがいい書でそうでないか わかりません。

前衛といわれる方々の書、何をかいているのか さっぱりわからないし、

何がいいのかもわかりません。

古典にしても、すごいな と 思うけれど、何を書いているのか やはり わからないし、見方によっては、みみずがにょろにょろ的にも見えてしまいます。

こんな親だから、癇に障る方もいらっしゃるのでしょう。

だけど、この金沢翔子さんの書は、いつまでも、見ていたい そんな気持ちになりました。

うまくいえないのだけれども、線が生きている感じ?

上手いのかそうでないのかわからないけれど、

こんな風に、時々、自分の心にすうっと入ってくる書もある。

4人の生徒さんから始まった書道教室 今では、160人もの生徒さんが通われているとのこと。

金沢翔子さんのお母さんの思いが深いから、こうありたいという目的があるからこそ、

習いたいという生徒さんが増えるのでしょう。

今、自分が、はじめていること。

先日、ある方に

”おばはんのひまつぶし”

的なお言葉をいただきました。

それから、ほんとに、これは、私のひまつぶしにすぎないなのかしらん

ということ考えて。

ひまつぶしなんかじゃない。

ただの趣味でもない。

自分の立ち位置で出来る事、

それを考えた末に出てきた事。

ずっと今までの生活を送るのがいやだった。

今の状況を、壊してしまいたいと思った。

独り立ちをして、顔色をみずに生活できる自由を得たいと思った。

誰かの役に立ちたいと思った。楽しみになればいいとも思った。

そうすることで、子供たちの何かになるような気もした。

ここまでやり始めた以上、やっぱりや~めた

なんてこと、言いたくない。

後はない。前へ進むだけ。

だから、ひまつぶしなんて言わせない。。。

ここ何日か、ちゃんとやっていけるかどうか不安がいっぱいで

もし、うまくいかなかったら とか 坂道を転げ落ちるようなこと 考えていた。

だけど、今日、金沢翔子さんのことを知って、

また、ひまつぶし と言ってくれた人のおかげで、

もう一度、はじめの気持ち 思い出した。

2010年07月20日

それから次に

それから次に。。。

帰り道の三越で、一人芝居のような

お中元の段取りをして、

ふらふらっとまた寄り道。

いつもと違う店内。

こうやって、吊るしているだけで、

風を感じます。

色合いも、和の色というのでしょうか。

素敵な色ばかり。

日本古来のてぬぐい。

その色合いといい 柄といい

いいですね♪

九州なんだけど、どこか、アイヌを思い出してしまいました。

carioca展 in sara

帰り道の三越で、一人芝居のような

お中元の段取りをして、

ふらふらっとまた寄り道。

いつもと違う店内。

こうやって、吊るしているだけで、

風を感じます。

色合いも、和の色というのでしょうか。

素敵な色ばかり。

日本古来のてぬぐい。

その色合いといい 柄といい

いいですね♪

九州なんだけど、どこか、アイヌを思い出してしまいました。

carioca展 in sara

2010年07月20日

7月20日のこと

今日は月命日のお参り。

盆灯篭の準備をしました。

あちこち目につくところ、掃除して、

お参りして、

お供えの入れ替えをして、

お昼がきたので、

父と近くのうどんやさんへ。

とても、暑かったので、

私は、ぶっかけ

父は、わかめうどん ぬくめないでそのままで。

できたてのおうどん

おいしかった。

ついでに、晩御飯用に、玉を買って帰りました。

帰ってみると、父の財布が前と違う。

財布、かえたん?

と聞いたら、

実は。。。何日か前に、お店屋さんでなくしたとのこと。

電話して聞いてみようか?

と、お店屋さんに聞いたら

先日も、ご本人さんいらっしゃって、聞かれたのですが、

ありませんでした

とのこと。

あら、それは、どうもすみませんでした。

と、電話を切ったのですが、

ため息がふ~っと。

父曰く、

財布の中にはそんなにお金はいってなかったと 思う

だけどまあ、

病気や怪我をしたと思えば、財布をなくしたぐらいで済んでよかったやん

と、いったものの、

父が、気持ちを変えてくれればいいなあと思いました。

だけど、それよりも、深いため息なのは、

自分が、お店屋さんにいって問い合わせたこと

頭に残っていないということ。

大丈夫かなあと不安を残しつつ、

やっぱ、月1じゃなくて、もう少し、様子を見に来なければいけないかなあと思ったり。。。

記憶が定かじゃないところもあるにもかかわらず、

帰りに

桃を二箱用意してあって、

ひとつは、本家に

ひとつは、おまえんとこに、

持ってかえって、食べ~

と持たせてくれて、

いろいろ思うことはあっても、

やはり父は父。

頭が下がります。

なんだか、とても、気が滅入って、どうしようもなかったのだけれども、

帰りに、ちょっと寄り道

今日のコップも ゆっくりし~まい

というのが、なんだかうれしくて、

もう一度、いろいろなこと、考え直して、考えなければと思いました。

自分の心に訪れる 自分の心を訪れる ものは 何だろう?

ほんとにどうしたいのかということ、よくわからない。

だけど、今、自分のしていることで、ほんの少しだけど、

楽しかった とか こんなことできるんや~ とかいう感想をもらったりすると、

やってみてよかった~と、思うことが少なからず。

だけど、今日、お会いできてよかった。

今の時点の自分 それから これから どんな風にしていきたいか

なんとなくの未来像 5年先10年先のこと、考えられたような気がする。

だから、時間をとってくれて、話を聞いてくれて、

いろいろな面で、感謝しています。

それから、次に。。。

盆灯篭の準備をしました。

あちこち目につくところ、掃除して、

お参りして、

お供えの入れ替えをして、

お昼がきたので、

父と近くのうどんやさんへ。

とても、暑かったので、

私は、ぶっかけ

父は、わかめうどん ぬくめないでそのままで。

できたてのおうどん

おいしかった。

ついでに、晩御飯用に、玉を買って帰りました。

帰ってみると、父の財布が前と違う。

財布、かえたん?

と聞いたら、

実は。。。何日か前に、お店屋さんでなくしたとのこと。

電話して聞いてみようか?

と、お店屋さんに聞いたら

先日も、ご本人さんいらっしゃって、聞かれたのですが、

ありませんでした

とのこと。

あら、それは、どうもすみませんでした。

と、電話を切ったのですが、

ため息がふ~っと。

父曰く、

財布の中にはそんなにお金はいってなかったと 思う

だけどまあ、

病気や怪我をしたと思えば、財布をなくしたぐらいで済んでよかったやん

と、いったものの、

父が、気持ちを変えてくれればいいなあと思いました。

だけど、それよりも、深いため息なのは、

自分が、お店屋さんにいって問い合わせたこと

頭に残っていないということ。

大丈夫かなあと不安を残しつつ、

やっぱ、月1じゃなくて、もう少し、様子を見に来なければいけないかなあと思ったり。。。

記憶が定かじゃないところもあるにもかかわらず、

帰りに

桃を二箱用意してあって、

ひとつは、本家に

ひとつは、おまえんとこに、

持ってかえって、食べ~

と持たせてくれて、

いろいろ思うことはあっても、

やはり父は父。

頭が下がります。

なんだか、とても、気が滅入って、どうしようもなかったのだけれども、

帰りに、ちょっと寄り道

今日のコップも ゆっくりし~まい

というのが、なんだかうれしくて、

もう一度、いろいろなこと、考え直して、考えなければと思いました。

自分の心に訪れる 自分の心を訪れる ものは 何だろう?

ほんとにどうしたいのかということ、よくわからない。

だけど、今、自分のしていることで、ほんの少しだけど、

楽しかった とか こんなことできるんや~ とかいう感想をもらったりすると、

やってみてよかった~と、思うことが少なからず。

だけど、今日、お会いできてよかった。

今の時点の自分 それから これから どんな風にしていきたいか

なんとなくの未来像 5年先10年先のこと、考えられたような気がする。

だから、時間をとってくれて、話を聞いてくれて、

いろいろな面で、感謝しています。

それから、次に。。。

2010年07月17日

ケータイが。。。

夕方、明日の準備のため、買い物に出かけていたところ、

娘から電話。

”もしもし~”

とでると

”母さん、ケータイ、特急に忘れてきた”

”・・・・・・”

ちょ~っと、時間的に、あれ買って、これを買って、帰ったら、あれしてこれして

ごはんも炊いて、そうめんでもゆでようか。。。などと、慌てていたこともあって、

”ちょ~っと、母さん、家、すぐに帰れんから、自分でなんとかしな~”

と、電話を切りました。

30分ぐらいして、やっぱ、ちょっと気になって、家に電話してみたら、

”ネットで、JRの電話探して、連絡つけた。

で、あした、徳島までとりにいってくる”

とのこと。

あ~よかった。。。

と、胸をなでおろした母でした。

一瞬の間ですが、ケータイなくなったら、新しいのにせないかんのかなあ

とか、頭の痛いことを考えていたものですから、

一人で、なんとかして、

よ~やった。。。

だけど、明日、バイト帰りに、徳島まで・・・・

徳島までの往復のJR代と、高速とどちらがお得かなあ。。。。やっぱり、高速かなあ~。

なんやかんやで、イベントの時になると、なんか、起きるんですよねえ。

この前は、息子のインフルエンザ。

やっぱ、日ごろの行いが悪いからでしょうか。。。

な~んか、ケータイでわいわいと、とても疲れてしまったので、

帰りにお弁当を買って帰りました。

あ~あ、また、いらん出費をしてしまった。。。

おまけに、息子は、塾の夏期講習へ行くとのたまい、

それも、市内の塾に行くというもんだから、

辺境の我が家への帰りは、おおよそ、11時半ぐらい。。かな。

また、心配の種がい~っぱい。

踊る大走査線なんかみてる場合じゃないだろう。。。といいたいです。

明日のこと、考えないかんのに、なんだか、あれこれと、雑念が

まとわりついて、

あらま、こんな時間。。

愚痴ったところで、今から、がんばりましょう。

娘から電話。

”もしもし~”

とでると

”母さん、ケータイ、特急に忘れてきた”

”・・・・・・”

ちょ~っと、時間的に、あれ買って、これを買って、帰ったら、あれしてこれして

ごはんも炊いて、そうめんでもゆでようか。。。などと、慌てていたこともあって、

”ちょ~っと、母さん、家、すぐに帰れんから、自分でなんとかしな~”

と、電話を切りました。

30分ぐらいして、やっぱ、ちょっと気になって、家に電話してみたら、

”ネットで、JRの電話探して、連絡つけた。

で、あした、徳島までとりにいってくる”

とのこと。

あ~よかった。。。

と、胸をなでおろした母でした。

一瞬の間ですが、ケータイなくなったら、新しいのにせないかんのかなあ

とか、頭の痛いことを考えていたものですから、

一人で、なんとかして、

よ~やった。。。

だけど、明日、バイト帰りに、徳島まで・・・・

徳島までの往復のJR代と、高速とどちらがお得かなあ。。。。やっぱり、高速かなあ~。

なんやかんやで、イベントの時になると、なんか、起きるんですよねえ。

この前は、息子のインフルエンザ。

やっぱ、日ごろの行いが悪いからでしょうか。。。

な~んか、ケータイでわいわいと、とても疲れてしまったので、

帰りにお弁当を買って帰りました。

あ~あ、また、いらん出費をしてしまった。。。

おまけに、息子は、塾の夏期講習へ行くとのたまい、

それも、市内の塾に行くというもんだから、

辺境の我が家への帰りは、おおよそ、11時半ぐらい。。かな。

また、心配の種がい~っぱい。

踊る大走査線なんかみてる場合じゃないだろう。。。といいたいです。

明日のこと、考えないかんのに、なんだか、あれこれと、雑念が

まとわりついて、

あらま、こんな時間。。

愚痴ったところで、今から、がんばりましょう。

2010年07月16日

農村カフェ無庵さんの抹茶シフォン

抹茶シフォン

農村カフェ無庵さんのシフォンケーキ。

いろいろなお味があって、

その日その日のお勧めで、

どれも、おいしいです。

お持ち帰りもOKで、

これは、おうちでの写真。

ちょっと、よそいきのお皿にのっけてみました。

ちょっと、生クリームでもあれば、いいのでしょうが、ま、家ですから(笑

我が家のねずみさんたちは、きっと、二口三口で、ぱくぱく・・・ですね。

最近、シフォンケーキを食べる機会が多く、

シフォンケーキってこんなに、優しく、おいしいものなんだなあと

つくづく感じています。

今まで、ケーキを買いに行っても、シフォンケーキに目を向けること

なかったのですが、

ちょっと、目に留まるようになりました。

オーナーさんは、シンデレラ洋子さんというお名前で、素敵なエプロンや小物を製作販売されているそうです。

ちょっと、和柄のふくさ。

これにあう弁当箱は、おひさまシフォンさんやkokkoさんの”まげわっぱ”だよな~

と思いつつも、ちょっと包んでみると、

いい感じ。。。

お気遣い どうもありがとうございました。

農村カフェ無庵さんのシフォンケーキ。

いろいろなお味があって、

その日その日のお勧めで、

どれも、おいしいです。

お持ち帰りもOKで、

これは、おうちでの写真。

ちょっと、よそいきのお皿にのっけてみました。

ちょっと、生クリームでもあれば、いいのでしょうが、ま、家ですから(笑

我が家のねずみさんたちは、きっと、二口三口で、ぱくぱく・・・ですね。

最近、シフォンケーキを食べる機会が多く、

シフォンケーキってこんなに、優しく、おいしいものなんだなあと

つくづく感じています。

今まで、ケーキを買いに行っても、シフォンケーキに目を向けること

なかったのですが、

ちょっと、目に留まるようになりました。

オーナーさんは、シンデレラ洋子さんというお名前で、素敵なエプロンや小物を製作販売されているそうです。

ちょっと、和柄のふくさ。

これにあう弁当箱は、おひさまシフォンさんやkokkoさんの”まげわっぱ”だよな~

と思いつつも、ちょっと包んでみると、

いい感じ。。。

お気遣い どうもありがとうございました。

2010年07月15日

思い立ったが上吉日

最近、町田貞子さんの本にはまっています。

町田貞子さん。。。整理収納講座を受講したときに講師の先生のお話の中に出てきた方。

最近、読んでいるのが

ひとつひとつの文章に

心動かされるのですが、

今日はその中のひとつ。

"思い立ったが上吉日”

という言葉。

この本のあとがきで、町田貞子さんの娘さんが書かれている文章の一節です。

”何かをやろうと決意したとき、どうしよう、やっぱりやめようか、でも私、やるのは今しかないと決めた、だけど、日が悪いのではないか・・・・・。などと迷うことがあります。

そんなとき、祖母も、そして実は母も、「思い立ったが上吉日」と言い、「やってごらんなさい。そこまで考えて、あなたが自分で決意したわけでしょう、やってみようって。そう思い立った恭賀、一番いい日です。やってみてダメだったら、また考えてやり直せばいいじゃない。やらないで後悔するより、やってみる。道は前にのびていますよ」”

”考えてみれば、私はこの言葉に励まされて生きてきたように思えます。今、私の心には「思い立ったが上吉日」の言葉がしっかり根付きました。親から子へと「言葉」が、そしてこの言葉の持つ意味、「自分が、自分の責任で自分の人生を創る」ということが確実に伝わったのです。祖母が母に伝え、いつのまにか母から私に伝わっている「生き方」を、今しみじみと感じています。”

いろいろ迷いもあるし、思うようにことが進まないこともあるし、

人生ほんといろいろです。

私は、母と兄の突然の死を目の当たりにして、

そこから、自分の人生、考えはじめました。

昨日まで、いえ、ついさっきまで、生きていた人が、

次の瞬間、物言わなくなってしまう。

そんなことが、現実にありえるということ。

今でも、病院での母や兄の顔を思い出すし、

今でも、どうして、あのとき、もっと話しなかったのか とか

どうして、また今度・・・とか言ってしまったのか

悔やんでしまいます。

悔やんだところで、逝ってしまった人は還ってこないのにね。

もう、あんな思いはしたくない。

だから、今、できることをひとつひとつこなしていこう。

だから、この本の

「思い立ったが上吉日」

この言葉を読んだとき、

こんな風に考えて生きている人もいるというのは、

決して、自分の思いというのは、間違いじゃないということ。

そんな風に感じさせてくれました。

「自分が、自分の責任で自分の人生を創る」

ということ。

はやとちりもするし、

いらんことをしゃべってしまったりするし、

どうしよう~というような失敗もする。

けれど、

やらないで後悔するよりも、やってみる。

いろいろ考えてうじうじしても、

人はいつか死を迎えます。

突然、ぷちっと生を断ち切られることを思えば、

今、できることをやってみる。

自分のアンテナをいろいろな方向へ傾けることによって

この世界は、いろいろな指針に溢れているということ。

今日の思ったこと。

町田貞子さん。。。整理収納講座を受講したときに講師の先生のお話の中に出てきた方。

最近、読んでいるのが

ひとつひとつの文章に

心動かされるのですが、

今日はその中のひとつ。

"思い立ったが上吉日”

という言葉。

この本のあとがきで、町田貞子さんの娘さんが書かれている文章の一節です。

”何かをやろうと決意したとき、どうしよう、やっぱりやめようか、でも私、やるのは今しかないと決めた、だけど、日が悪いのではないか・・・・・。などと迷うことがあります。

そんなとき、祖母も、そして実は母も、「思い立ったが上吉日」と言い、「やってごらんなさい。そこまで考えて、あなたが自分で決意したわけでしょう、やってみようって。そう思い立った恭賀、一番いい日です。やってみてダメだったら、また考えてやり直せばいいじゃない。やらないで後悔するより、やってみる。道は前にのびていますよ」”

”考えてみれば、私はこの言葉に励まされて生きてきたように思えます。今、私の心には「思い立ったが上吉日」の言葉がしっかり根付きました。親から子へと「言葉」が、そしてこの言葉の持つ意味、「自分が、自分の責任で自分の人生を創る」ということが確実に伝わったのです。祖母が母に伝え、いつのまにか母から私に伝わっている「生き方」を、今しみじみと感じています。”

いろいろ迷いもあるし、思うようにことが進まないこともあるし、

人生ほんといろいろです。

私は、母と兄の突然の死を目の当たりにして、

そこから、自分の人生、考えはじめました。

昨日まで、いえ、ついさっきまで、生きていた人が、

次の瞬間、物言わなくなってしまう。

そんなことが、現実にありえるということ。

今でも、病院での母や兄の顔を思い出すし、

今でも、どうして、あのとき、もっと話しなかったのか とか

どうして、また今度・・・とか言ってしまったのか

悔やんでしまいます。

悔やんだところで、逝ってしまった人は還ってこないのにね。

もう、あんな思いはしたくない。

だから、今、できることをひとつひとつこなしていこう。

だから、この本の

「思い立ったが上吉日」

この言葉を読んだとき、

こんな風に考えて生きている人もいるというのは、

決して、自分の思いというのは、間違いじゃないということ。

そんな風に感じさせてくれました。

「自分が、自分の責任で自分の人生を創る」

ということ。

はやとちりもするし、

いらんことをしゃべってしまったりするし、

どうしよう~というような失敗もする。

けれど、

やらないで後悔するよりも、やってみる。

いろいろ考えてうじうじしても、

人はいつか死を迎えます。

突然、ぷちっと生を断ち切られることを思えば、

今、できることをやってみる。

自分のアンテナをいろいろな方向へ傾けることによって

この世界は、いろいろな指針に溢れているということ。

今日の思ったこと。

2010年07月12日

叱る と 怒る

こないだの日曜日の朝。

だれかのつけっぱなしのTVから

人形劇の三銃士がかかっていました。

家事をしながら、何気にきいていると

結構、面白い。

ダルタニアンにアトスに。。

昔、読んだ三銃士を思い出しながら

いつの間にか、見ていました。

ちょうど、ダルタニアンが何かの失敗をして

アトスに叱られているところでした。

謝りにいこうとするダルタニアンに

もう一人の三銃士(名前忘れました)がいった言葉。

”叱ると怒るは違う”

ということ。

”怒るのは自分の気持ちから。

叱るのは相手を思うから。”

”怒られたら、ごめんなさいと謝り

叱られたら、感謝する

それが大事だよ”

なるほど、そのとおり。

なかなか、朝のTVもあなどれない。

いいことを教えてくれるなあ。

今日、それを思い出しているのは、

自分がやりたいことは、

ある人にとっては望ましくないことだから。

それを知った上で、発進している自分に対して、

指示する言葉が

非常にうっとうしいときが多々あるから。

”そんなんする暇があれば、これしといといてよ”

”いないから、これができなかった”

などなど。

ちょっと、今日もうっとうしかったこともあって、

一日の終わりにPCの前に座ったとき、

いろいろと考えていると、

思い出したのが

”叱ると怒る”

という前述の言葉。

果たして私がかけられている言葉は

”叱る”

なのだろうか

"怒る”

なのだろうか。

どちらにしても、

受け取る私が、

”叱る”

ととれば

それは

”感謝”

につながり、

心穏やかに過ごせるのでないのだろうか

ということ。

また、子供に対して

自分は

”怒って”いるのだろうか

”叱って”いるのだろうか

ということ。

感情に任せて

”怒る”ことばかりしてはいないか

ということ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・いろいろと考えるのは考えるのだけれども

なかなか、聖人君子のようにはなれないな。。。

というのが、今日の結論。

だけど、心のどこかに留め置いて

そのようにありたいなと思うのも事実です。

ということで、今日はおしまい。

だれかのつけっぱなしのTVから

人形劇の三銃士がかかっていました。

家事をしながら、何気にきいていると

結構、面白い。

ダルタニアンにアトスに。。

昔、読んだ三銃士を思い出しながら

いつの間にか、見ていました。

ちょうど、ダルタニアンが何かの失敗をして

アトスに叱られているところでした。

謝りにいこうとするダルタニアンに

もう一人の三銃士(名前忘れました)がいった言葉。

”叱ると怒るは違う”

ということ。

”怒るのは自分の気持ちから。

叱るのは相手を思うから。”

”怒られたら、ごめんなさいと謝り

叱られたら、感謝する

それが大事だよ”

なるほど、そのとおり。

なかなか、朝のTVもあなどれない。

いいことを教えてくれるなあ。

今日、それを思い出しているのは、

自分がやりたいことは、

ある人にとっては望ましくないことだから。

それを知った上で、発進している自分に対して、

指示する言葉が

非常にうっとうしいときが多々あるから。

”そんなんする暇があれば、これしといといてよ”

”いないから、これができなかった”

などなど。

ちょっと、今日もうっとうしかったこともあって、

一日の終わりにPCの前に座ったとき、

いろいろと考えていると、

思い出したのが

”叱ると怒る”

という前述の言葉。

果たして私がかけられている言葉は

”叱る”

なのだろうか

"怒る”

なのだろうか。

どちらにしても、

受け取る私が、

”叱る”

ととれば

それは

”感謝”

につながり、

心穏やかに過ごせるのでないのだろうか

ということ。

また、子供に対して

自分は

”怒って”いるのだろうか

”叱って”いるのだろうか

ということ。

感情に任せて

”怒る”ことばかりしてはいないか

ということ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・いろいろと考えるのは考えるのだけれども

なかなか、聖人君子のようにはなれないな。。。

というのが、今日の結論。

だけど、心のどこかに留め置いて

そのようにありたいなと思うのも事実です。

ということで、今日はおしまい。

2010年07月10日

七夕 ☆ 乞巧奠 ☆

先日、時間がとれたので

農園カフェ 無庵さんへ。

七夕にも、こんないわれがあったのですね。

まだまだ、知らないことたくさんあります。

無庵さんの奥座敷は、

まるで、平安時代へ遡ったよう。

その時代の、貴族たちは、こんな風に、七夕を

過ごしていたのでしょうか。

とても、ステキな空間でした。

七夕ティーセット

柚子のシャーベット、お抹茶、フルーツ・・・

あとは、ごめんなさい。名前、忘れちゃいました。

子供も大きくなり、小さかった頃のように、

短冊を書くことも、なくなりましたが、

久しぶりに、七夕気分を味わった、午後のひとときでした。

帰りによった、○ープで、星型のコロッケを買って、

ちょっとだけ、我が家でも七夕気分を味わいました。

農園カフェ 無庵さんへ。

七夕にも、こんないわれがあったのですね。

まだまだ、知らないことたくさんあります。

無庵さんの奥座敷は、

まるで、平安時代へ遡ったよう。

その時代の、貴族たちは、こんな風に、七夕を

過ごしていたのでしょうか。

とても、ステキな空間でした。

七夕ティーセット

柚子のシャーベット、お抹茶、フルーツ・・・

あとは、ごめんなさい。名前、忘れちゃいました。

子供も大きくなり、小さかった頃のように、

短冊を書くことも、なくなりましたが、

久しぶりに、七夕気分を味わった、午後のひとときでした。

帰りによった、○ープで、星型のコロッケを買って、

ちょっとだけ、我が家でも七夕気分を味わいました。

2010年07月09日

苔玉教室 in sara

先日、初めて、苔玉教室なるものへ行ってきました。

器と雑貨の店saraさんにて、開催。

先生は、ザビエ先生。

好みの大きさに株分けして、土でくるんで、苔でくるんで、

糸でぐるぐる。

苔も土も、先生作とのこと。

こんな風な手仕事や土いじりは

心も落ち着きます。

saraさんの、この落ち着いた雰囲気の中の苔玉、いい感じですね。

どうもおごちそうさまでした。。

ただね、一つ気がかりなのは、ちゃんと、家で、育てることができるかしらん

ということです。。。(笑

器と雑貨の店saraさんにて、開催。

先生は、ザビエ先生。

好みの大きさに株分けして、土でくるんで、苔でくるんで、

糸でぐるぐる。

苔も土も、先生作とのこと。

こんな風な手仕事や土いじりは

心も落ち着きます。

saraさんの、この落ち着いた雰囲気の中の苔玉、いい感じですね。

どうもおごちそうさまでした。。

ただね、一つ気がかりなのは、ちゃんと、家で、育てることができるかしらん

ということです。。。(笑

2010年07月07日

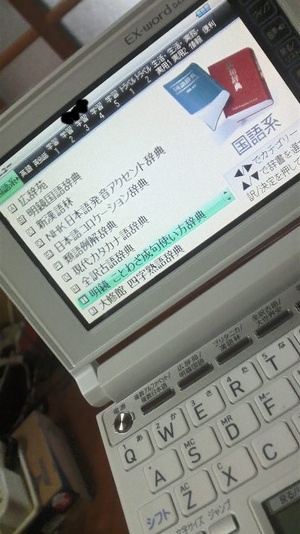

電子辞書

最近は、こ~いう時代なんですねえ。

わからないことは、辞典で調べるのが当たり前の母には

ちょっと、理解不能デス。

結構、紙をめくって、辞書を引くの楽しかったりするんですけどね。

クラスの子、みんな、電子辞書なんで~

電子辞書いる~

とのお言葉に、

親ばかですねえ。

ま、なにはともあれ、

○○電機へGoo。

そしたら、ちゃんと、電子辞書のコーナーもあって、

社会人向け とか 高校生向け とか

いろいろあって

品切れのものもあって

学生さんの、必需品となっているのでしょうかねえ。

とまあ、改めて驚いた次第で。

ま、軽くて、場をとらないし、便利なんだろうけど、

時代なんだろうけど、

なんだか、釈然としない気持ちですね。

従来の辞典だったら、探している言葉以外のものも

目に付いたりして、結構、面白いこともあるのに、

電子辞書って、目的だけ果たしたらええやん

みたいな感じで、

今の世の中の象徴みたい。

便利さを追求するばっかりで、

何かを置き去りにしているような感じ。。

ま、これで、勉強、頑張っておくんなまし~ですね。

だけど、高校入学の時に買った

国語辞典・漢和辞典・古語辞典・英和辞典・和英辞典・・

は、どうするんだ~、いったい・・・。

2010年07月07日

天使のわけまえ

NHKのドラマ

”天使のわけまえ”

なんとなく、見てしまいました。

だ・け・ど

これ

私のツボにはまってしまって、いつのまにか、一生懸命みてしまいました。

<あらすじ> NHKのHPより引用

くるみ(観月ありさ)は結婚を約束した和也(細川茂樹)に全財産を持ち逃げされた。新居は契約されておらず、仕事もやめたばかり。両親と縁薄く、田舎の祖父(大滝秀治)には頼れない。

呆然とするくるみを見かねて声をかけたのは、工事現場の交通誘導員のおっさん(イッセー尾形)だ。くるみは和也のために作った手製のおはぎをおっさんに渡す。ひとつつまんだおっさんの目に驚きと同時に大粒の涙が浮かぶ。ここから、孤独なくるみの再生の物語が始まった。

おはぎ→お弁当→料理教室→ホームパーティのケータリングと、わらしべ長者のように人と人との出会いに支えられ、「ごはん」を一生懸命作っているうちに、食で人生を切り開く手ごたえをつかんでいくくるみ。

一方、くるみの前に和也の息子、中2の康太(野村周平)が現れた。「なんで?!」とぼやきながらも行き場のない中学生を追い出すわけに行かず、一つ屋根の下に暮らし始める二人。思わぬ事態にぶつかり合いながら、寄る辺のない者同士、いつしか家族のようになっていく。しかし「必ず帰る」と言った和也の行方はようとしてつかめず…

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ドラマにでてくる、雑炊やおはぎ、それから、今回は、いろんな、お・べ・ん・と・う。

ふきの炊いたのや、切り干し大根やら、

それから、おかゆ。

おコメをといで、ぐつぐつたいて、

かつおぶしも、けずって、

できたての、おかゆに、みそをのせて、削った、かつおぶしをのせて、

まあ、それが、美味しそうなこと。

最近、料理教室とか、教室の名のつくところへ、

時間の都合がつけば、でかけるようになって、

こんなゆったりとした料理もありなのだなということ。

母も義母も、忙しい人だったので、

仕事の合間で、ばたばたと、料理をしてたから、ゆっくり、楽しんで料理をしている風には見えなかった。

ほんとに、生きていくために必要だから的な料理

それが、普通だと思っていたのですが、

見て楽しみ、味わって楽しむ、といったように、

自分もまた周りの人も楽しめる そんな料理もいいものだと思うようになりました。

食育と言う言葉もありますが、

美味しいものを食べると、気分も晴れやかになることもありますもん。

主人公の観月ありさ演じるくるみ

彼女の生き方も共感を覚えるものがあり、

自分の信じるものを信じ

そうして進んでいくことの大切さ

等等、

来週がまた楽しみです。

NHKは、結構、はずれのないドラマが多く

コマーシャルがないのも、

いいかもしれませんね。

”天使のわけまえ”

なんとなく、見てしまいました。

だ・け・ど

これ

私のツボにはまってしまって、いつのまにか、一生懸命みてしまいました。

<あらすじ> NHKのHPより引用

くるみ(観月ありさ)は結婚を約束した和也(細川茂樹)に全財産を持ち逃げされた。新居は契約されておらず、仕事もやめたばかり。両親と縁薄く、田舎の祖父(大滝秀治)には頼れない。

呆然とするくるみを見かねて声をかけたのは、工事現場の交通誘導員のおっさん(イッセー尾形)だ。くるみは和也のために作った手製のおはぎをおっさんに渡す。ひとつつまんだおっさんの目に驚きと同時に大粒の涙が浮かぶ。ここから、孤独なくるみの再生の物語が始まった。

おはぎ→お弁当→料理教室→ホームパーティのケータリングと、わらしべ長者のように人と人との出会いに支えられ、「ごはん」を一生懸命作っているうちに、食で人生を切り開く手ごたえをつかんでいくくるみ。

一方、くるみの前に和也の息子、中2の康太(野村周平)が現れた。「なんで?!」とぼやきながらも行き場のない中学生を追い出すわけに行かず、一つ屋根の下に暮らし始める二人。思わぬ事態にぶつかり合いながら、寄る辺のない者同士、いつしか家族のようになっていく。しかし「必ず帰る」と言った和也の行方はようとしてつかめず…

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ドラマにでてくる、雑炊やおはぎ、それから、今回は、いろんな、お・べ・ん・と・う。

ふきの炊いたのや、切り干し大根やら、

それから、おかゆ。

おコメをといで、ぐつぐつたいて、

かつおぶしも、けずって、

できたての、おかゆに、みそをのせて、削った、かつおぶしをのせて、

まあ、それが、美味しそうなこと。

最近、料理教室とか、教室の名のつくところへ、

時間の都合がつけば、でかけるようになって、

こんなゆったりとした料理もありなのだなということ。

母も義母も、忙しい人だったので、

仕事の合間で、ばたばたと、料理をしてたから、ゆっくり、楽しんで料理をしている風には見えなかった。

ほんとに、生きていくために必要だから的な料理

それが、普通だと思っていたのですが、

見て楽しみ、味わって楽しむ、といったように、

自分もまた周りの人も楽しめる そんな料理もいいものだと思うようになりました。

食育と言う言葉もありますが、

美味しいものを食べると、気分も晴れやかになることもありますもん。

主人公の観月ありさ演じるくるみ

彼女の生き方も共感を覚えるものがあり、

自分の信じるものを信じ

そうして進んでいくことの大切さ

等等、

来週がまた楽しみです。

NHKは、結構、はずれのないドラマが多く

コマーシャルがないのも、

いいかもしれませんね。

2010年07月05日

まっつくつ~い

まっつくつい

まっつくつい

まっつくつい

つくつくぼ~し

なんのこっちゃ(笑

さぬきことばは

おもしろい

・・・・・・・・・・・

我が家のお嬢さん

手の形・・・お父さんに まっつくつ~い(指が短くってオクターブが届かない。。)

体型・・・・お父さんに まっつくつ~い(逆三角形。。)

まっつくついでなくていいところが

まっつくつい

ど~してよ~っていったって

こればっかりは・・・ねえ。

神のみぞ知る。。。

だけど、父にまっつくついの所

かけっこ・・・・頭から数えたほうが速かったじゃない

悪いことばっかじゃないってことで。

カレンダーをめくると、もう7月。

いつの間にか7月も5日済んでたり。。。

だんだんと、タイムリミットです~。

まっつくつい

まっつくつい

つくつくぼ~し

なんのこっちゃ(笑

さぬきことばは

おもしろい

・・・・・・・・・・・

我が家のお嬢さん

手の形・・・お父さんに まっつくつ~い(指が短くってオクターブが届かない。。)

体型・・・・お父さんに まっつくつ~い(逆三角形。。)

まっつくついでなくていいところが

まっつくつい

ど~してよ~っていったって

こればっかりは・・・ねえ。

神のみぞ知る。。。

だけど、父にまっつくついの所

かけっこ・・・・頭から数えたほうが速かったじゃない

悪いことばっかじゃないってことで。

カレンダーをめくると、もう7月。

いつの間にか7月も5日済んでたり。。。

だんだんと、タイムリミットです~。

微妙だけど、なんか(笑)

微妙だけど、なんか(笑)